婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。

嫡出推定とは、夫婦が婚姻関係にある間に妻が懐胎した子は夫の子、すなわち嫡出子と推定する制度です。

1.嫡出子とは

婚姻関係にある男女の間に生まれた子供を「嫡出子」といい、そうでない子供を「嫡出でない子」または「非嫡出子」といいます。

嫡出子は生まれた瞬間から自動的に父母両方との間に法律上の親子関係が発生します。非嫡出子は母との親子関係のみが自動的に発生し、父との親子関係は認知によって発生します。

2.嫡出推定とは

(1)嫡出推定とは(令和6年4月1日改正施行)

妻から生まれた子が常に夫の子であるとは限りません。しかし、だからといって夫の子だと証明しなければ嫡出子として扱われないというのではあまりにも不便です。そこで、妻から婚姻中に生まれた子は一律に夫の子(嫡出子)と推定されます。また、離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定されます。

第772条

- 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

- 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

- 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

なお、改正前の嫡出推定を定めた民法の規定は次のようになっていました。

民法772条(嫡出の推定)

1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

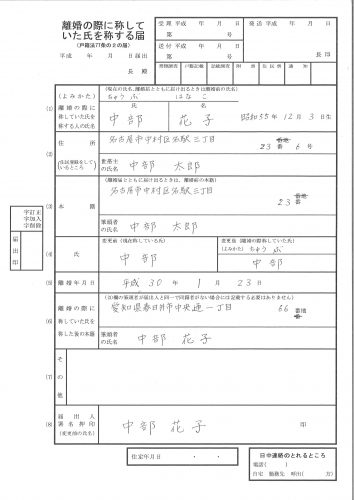

改正前の規定では、離婚等の日から300日以内に前夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子が前夫の子と扱われることを避けるために出生届の提出をためらい、結果として無戸籍者が多数存在するという社会問題が生じていました。

そのため、改正民法では、離婚後300日以内に子が出生した場合でも、出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。

(2)嫡出否認とは(令和6年4月1日改正施行)

もっとも、(元)夫と子の親子関係に疑義がある場合にはその親子関係を否定できる制度が採用されています。この制度のことを嫡出否認といいます。

嫡出否認をすることができるのは①父と推定される(元)夫、②子(親権を行う母、親権を行う養親、未成年後見人は、子のために(子を代理して)申立て可)、③母(ただし、母による否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときを除く。)、④(再婚後の夫の子と推定される子に関し)母の再婚前の夫(ただし、再婚前の夫による否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときを除く。)です。

また、①父と推定される(元)夫は子の出生を知った時から3年以内に、②子及び③母は子の出生の時から原則として3年以内に、④(再婚後の夫の子と推定される子に関し)母の再婚前の夫は子の出生を知った時から3年以内に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。

離婚後に母が再婚しない場合には、改正前民法と同様、離婚後300日以内に出生した子は前夫の子と推定されます。改正前民法では、嫡出否認調停等の申立てを行うことができるのは前夫であり、その出訴期間は1年以内とされていました。このことも無戸籍問題の一因となっていました。

そこで、改正後民法では、嫡出否認調停の申立てを行うことができる者に、母や子等も含め、かつ、出訴期間も3年以内としました。 なお、経過措置として、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に出生した子についても、子又は母が申立てをすることができます。