目次

回答

就学援助は、経済的にお困りのご家庭のお子さんについて、義務教育にともなう費用をまかなえるように公的に援助する制度です。

公立の小中学校であっても、子供を通学させるには一定のお金がかかります。学校教育法は保護者に対して子供を小学校・中学校に通わせることを義務付けていますが(16条)、同時に、経済的理由により就学困難な家庭については市町村が必要な援助を与えなければならないと定めています(19条)。

これを受けて、各市町村において就学援助が実施されています。どのような方を対象に、どのような援助を行うかは市町村ごとに異なります。

解説

1.就学援助制度の概要

具体的な内容は各市町村によって異なります。ここでは一般的な傾向のみ説明します。

1-1.どのような方が受け取れるか

まず、生活保護法上の要保護者(生活保護を受けられる方)はどの市町村でも対象になります。

ほかに一般的に対象とされているのは以下のような方です。

- 前年度以降に生活保護を廃止または停止された方

- 児童扶養手当を受給している方

- 所得が基準額未満の方(基準額は市町村により異なる)

また、次のような方は自治体によって対象としている例も見られます。

- 市民税が非課税の方

- 個人事業税を減免されている方

- 固定資産税を減免されている方

- 生活福祉資金の貸し付けを受けている方

- 職業安定所に登録した日雇い労働者である方

1-2.どのような費目について援助されるか

学用品費、通学交通費、新入学用品費、学校給食費、修学旅行費などです。

1-3.援助額はいくらか

学用品については年間合計で1万円程度、学校給食費や修学旅行費などは実費となることが多いようです。全費目を合わせると年間で5万円~10万円ほどになるイメージです。

1-4.申請のしかた

学校を通じて申請します。通常、入学時に文書による案内が配布されます。

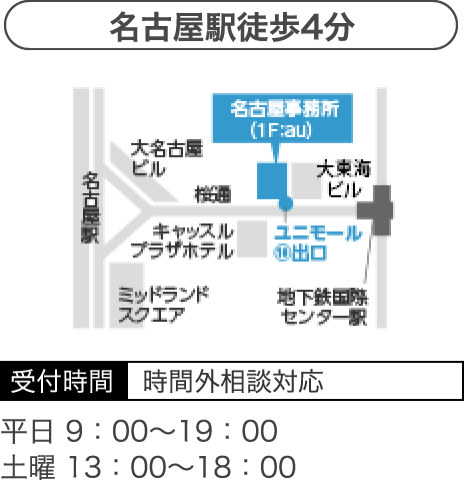

2.名古屋市の場合

次に、名古屋市の例では具体的にどのような制度になっているかをまとめます。

2-1.どのような方が受け取れるか

①生活保護法上の要保護者

②前年度以降に生活保護を廃止または停止された方

③児童扶養手当を受給している方

④経済的にお困りの方

このうち④に該当すると認定されるためには、世帯全員の前年の所得合計額が基準額を下回っている必要があります。たとえば、2人世帯であれば290万8000円、3人世帯であれば306万9000円が基準額となっています(令和5年9月時点)。

ただし、失業や入院など急な生活の変化があった場合には特別の事情として考慮される可能性があります。所得額を計算する場合の「世帯」は、住民票上どうなっているかにかかわりなく、同居している実態があれば同じ世帯と判断されること、同居していなくても生計を維持している人についてはやはり同じ世帯と判断されることに注意が必要です。

2-2.どのような費目について援助されるか

学用品費等、入学準備金、卒業アルバム代等、学校給食費、野外活動費、修学旅行費、通学交通費、学校病医療費、学校生活管理指導表文書費、オンライン学習通信費です。

2-3.援助額はいくらか

学用品費等については学年と学期により分けられており、たとえば小学1年生の3学期分が3240円、中学3年生の1学期分が1万1560円と、幅があります。

入学準備金は小学校が5万4060円、中学校が6万3000円です。

オンライン学習通信費についても、学用品費等と同様、学年と学期ごとに援助額が異なります。

その他は実費が支給されます。

2-4.申請のしかた

就学援助費受給申請書に記入し、学校に提出します。場合により、要件を証明するための書類の提出が必要となることもあります。認定機関である教育委員会に対し、個人情報を調査して認定に利用することを同意することができ、この同意をするならば添付書類は必要ないこととされています。

3.おわりに

以上の解説は、多くの市町村で一般的にみられる制度内容と、その中の一例として名古屋市の制度を取り上げたものです。お住いの市町村にあてはまるとは限りませんので、ご利用の際には別途ご確認ください。