離婚の手続は、国によりかなり異なります。

国際離婚の場合、まずどの国の法律が適用されるのかという問題について一定のルールに従って判断しなければならず、その結果によって手続が違ってきます。さらに、裁判所での手続を要する場合には国際裁判管轄の問題もあり、日本の裁判所を利用できる場合とそうでない場合があります。

これらの手続的な理由のため、離婚を成立させることが非常に困難なケースもありえます。また、それぞれの手続の中で派生する問題や、離婚と連動して生ずる子供の問題、お金の問題、戸籍や在留資格の問題など、注意点は多岐にわたります。

目次

国際離婚とは

日本人どうしが日本で離婚するのであれば、関係国は一国で完結します。

このような場合以外は、国際離婚といえます。日本人と外国人の離婚のほか、日本人どうしが外国で離婚する場合、外国人どうしが日本で離婚する場合も国際離婚です。国際離婚のことを渉外離婚ということもあります。

どの国の法律が適用されるのかー準拠法の問題

関係国が複数ある場合には、どの国の法律を適用すべきか(準拠法)が問題となります。国によって協議離婚を認めるのか、裁判離婚しか許されないのかなど重要な違いがあり、さらには離婚自体を認めていない国も存在するため、準拠法によって行うべき手続や注意点が大きく変わってきます。

準拠法を決める基本的なルールは、「法の適用に関する通則法」という法律で定められています。離婚については同法27条により、次の①から④が順に適用されて決まります。

- ①夫婦の本国法が同一であれば、その法による。

- ②夫婦の常居所地法が同一であれば、その法による。

- ③夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法による。

- ④夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

①の本国法とは、国籍を有する国の法律のことです。日本人どうしが外国で離婚するような場合、①により準拠法は日本法になります。米国など州法がある国では、同じ国籍どうしでも本国法が異なることもあります。

②③の常居所とは長期間居住している場所のことで、戸籍実務上は次のように運用されています。日本人については、発行後1年以内の住民票の写しを提出すれば日本に常居所があるものとして取り扱われます。ただし、パスポートその他の資料から外国に引き続き5年以上(一定の密接な関係の国については1年以上)滞在していることが判明した場合にはその外国に常居所があるものとして取り扱われます。外国人については、在留資格により判断基準が変わります。たとえば「永住者」「日本人の配偶者」は1年以上の在留で、「教育」「技術」「留学」「研修」などは5年以上の在留で、日本に常居所があるものとして取り扱われます。

④の最密接関係地は①から③までが認定できない場合に、具体的な事情から判断されるものです。戸籍実務上は、婚姻届が日本で出され、離婚届を出すまでの間ずっと夫婦双方が日本に住んでいたならば日本が最密接関係地と認めてよい、などの一定の基準をもって運用されています。

日本で裁判できるのかー国際裁判管轄の問題

準拠法のこととならんで、もう一つ確認しておかなければならないのが国際裁判管轄です。準拠法が日本法であればつねに日本で裁判できる、というわけではないのです。人事訴訟法は、次の場合に日本の裁判所に管轄権があると定めています。ただし、後述のように送達に時間がかかるなどの問題はあります。

- ①被告の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には,居所)が日本国内にあるとき(人事訴訟法第3条の2第1号)

- ②その夫婦が共に日本の国籍を有するとき(同条第5号)

- ③その夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあり,かつ,原告の住所が日本国内にあるとき(同条第6号)

- ④原告の住所が日本国内にあり,かつ,被告が行方不明であるときなど,日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り,又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があるとき(同条第7号)

国際離婚の手続

準拠法により手続が異なるため、国際離婚の手続としてはたくさんのパターンが生まれます。どのような場合にどの手続を利用できるかという観点から整理して解説します。

1.日本で協議離婚

条件

A:離婚について合意できること。合意ができなければ協議離婚は利用できず、調停、訴訟などの方法によるしかありません。

B:準拠法上、協議離婚が認められること。日本法の場合はもちろん認められます。ほかに、中国や韓国などの法律が協議離婚を認めています。これらの外国では協議離婚といっても戸籍窓口で審査があったり、事前に離婚意思の確認を要するなど、日本よりも厳格な手続を採用している例が見られます。それらが離婚の「方式」の違いに過ぎないといえるのであれば、方式は行為地法によってよいとされていることから(法の適用に関する通則法34条2項)、日本では日本の簡便な方式を利用できます。しかし、方式の違いを超えて実質的な要件の違いだということになると、離婚自体の準拠法に従うことになります。疑義がある場合には、念のため日本でも方式は離婚の準拠法に合わせるべきでしょう。

手続

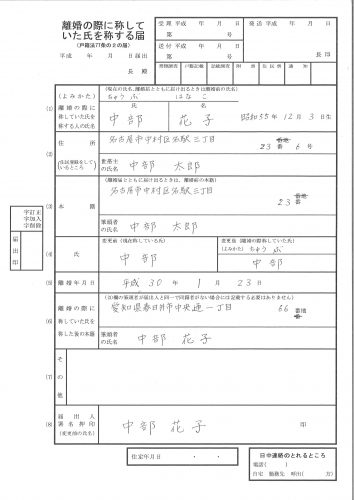

日本の方式によることができる場合には、日本人どうしの協議離婚と同様に、所在地の市区町村役場または本籍地の市区町村役場に離婚届を提出することで離婚が成立します。離婚届は誰でももらってくることができ、夫婦の双方と成人の証人2名が署名し、必要事項を記入して提出するものです。

ただし、国籍、婚姻関係、常居所地などを証明するための書類として、住民票の写し、パスポートの写しの提出や在留カードの呈示などが必要になります。準拠法のいかんによっては「夫婦の本国法により協議離婚を日本の方式に従ってすることができる旨の証明書」が必要となることもあります。国籍によって必要書類が異なる場合もあるため、事前に問い合せるとよいでしょう。

日本で協議離婚を成立させた後、本国で離婚の効果を認めてもらうための届出等の手続を行います。その方法は国により異なるため、事前に確認しましょう。

注意点

協議離婚で国際離婚をする場合の注意点は、相手の国で協議離婚の効果が認められるかどうかという点です。世界では協議離婚を認めていない国の方が大半で、そのような国では日本で成立させた協議離婚を届け出ても、離婚としての効果は認められません。そうすると日本では離婚済み、外国では婚姻したままというちぐはぐな状況になっていまいます(跛行離婚といいます)。それによって再婚ができないなどの問題が生じます。

この状態を避けたければ、協議離婚が可能な場合でも裁判をし、裁判離婚として成立させるしかありません。

協議離婚に関してもう一つの注意点は、手続が簡便なことから、とくに外国人の方にとっては思ってもいないタイミングで離婚を成立させられてしまうケースがあることです。たとえば、喧嘩した際に離婚届に名前を書いたことがあったが出さずにそのままにしていたところ、何かの拍子に相手の気が変わって提出されてしまうというようなことです。提出時に離婚の意思がなければ本来は無効なのですが、それを裁判で証明するのはなかなか難しい場合もあります。そこで、相手に勝手に離婚届を提出されることを防ぐ「不受理申立制度」というものがあります。離婚届の意味を正しく理解するとともに、この制度の存在も念頭に置いておかれるとよいでしょう。

2.日本で調停離婚・審判離婚・裁判離婚

条件

A:国際裁判管轄権が日本にあること。

B:準拠法上、離婚が禁止されていないこと。世界には離婚を禁止している国もあります(フィリピンなど)。準拠法がそうなっている場合、協議離婚も裁判離婚もできないということになるのが原則です。ただし、外国法の適用が公序良俗に反する場合にはその適用を排除するというルールがあります(法の適用に関する通則法42条)。離婚禁止はこのルールにより排除される可能性があり、その場合には日本法によって離婚が可能ですが、戸籍実務上、協議離婚では受理されず、審判ないし訴訟で42条適用の判断をしたうえで離婚を成立させます。そのためには、原則としてまず調停申立てをする必要があります。

一方で、裁判離婚しか認めていない国もあります。準拠法がそのような国のものであれば、協議離婚はできません。ただ、調停離婚や審判離婚はできる可能性があります。本国でそれらの効果が認められるかどうかがポイントとなるので、事前に確認すべきです。

手続

1.調停離婚

日本の中の管轄の家庭裁判所(原則として、相手方の住所地)に調停申立てをします。国籍や婚姻関係、住所、居住期間、在留期間、準拠法の内容や要件具備などを証明するための各種書類を証拠書類として添付する必要があります。

調停は、家庭裁判所での話合いです。裁判官と調停委員が間に入って話合いがまとまるように運営しますが、まとまらなければ調停は不成立となって終了します。まとまれば、合意内容を記載した調停調書が作成され、これには確定判決と同一の効力が与えられます。離婚が成立した後、市町村役場に戸籍の届出をします。

協議離婚の場合と同様、国際離婚ではさらに本国で離婚の効果を承認してもらうための手続を行います。これができなくても日本国内での離婚の効果には影響ありませんが、国内外で婚姻関係が異なる跛行離婚の状態になってしまいます。

2.審判離婚

審判離婚は、調停が始まっていることを前提に、「調停に代わる審判」(家事事件手続法284条)という特殊な手続を利用して離婚を成立させる方法です。合意はほぼできているのだけれど、あえて裁判所が判断を下す形をとったほうがよいと思われる例外的な場合に行われます。たとえば、準拠法により裁判離婚しか認められない場合、審判離婚であれば裁判離婚の一種として本国でも有効となることが多いようです(ただし、国によって異なるので要確認)。また、前述の離婚禁止の外国法が公序良俗と判断される場合も、審判離婚を成立させてから戸籍の届出をすれば受理する扱いとなっています。

離婚成立後の戸籍の届出と本国での手続については1.と同様です。

3.裁判離婚

訴訟をし、判決で成立する離婚です。協議や調停では諸事情を踏まえて柔軟に決められるのに対し、訴訟ではすべてが法律の適用によって判断されます。離婚を請求する側は離婚事由の存在を主張し、それが証拠により認められなければなりません。

離婚訴訟には調停前置主義が適用されるので、訴えを提起する前に調停申立てを行わなければならないのが原則です(家事事件手続法257条1項)。もっとも、相手が行方不明であったり、調停では本国で有効と認められないなどの事情がある場合には、例外扱いとなる可能性があります(同条2項但書)。

離婚成立後の戸籍の届出と本国での手続については1.と同様です。

注意点

日本で裁判所の手続を利用して国際離婚をする場合、まず注意しなければならないのが送達の問題です。送達とは、裁判所から関係者に書類を送り届けることですが、単なる事務手続ではなく法律で要件や手続が厳格に定められ、その効果にも訴訟の勝敗に影響するような重要なものが含まれます。とくに訴訟では、訴状、期日呼出状、書証など送達しなければならない書類が多数出てきます。被告が海外にいる場合、国際裁判管轄の問題をクリアして日本で裁判ができるとしても、送達には非常に時間がかかるのが通常です。この点はあらかじめ覚悟しておかなければなりません。

そのほか、外国語で記載された書類には訳文を付けなければならないこと、日本語が話せない外国人には通訳が必要になり、それらのために別途費用が発生する可能性もあることに注意が必要です。

3. 外国で協議離婚

条件

A:離婚について合意できること。

B:準拠法上、協議離婚が認められること。日本人どうしが外国で離婚する場合、共通本国法のルールにより準拠法は日本法になるので、協議離婚が選べます。また、外国人と日本人の夫婦が外国にいるケースでも、常居所地は日本であると認められるなどの場合には準拠法は日本法になります。

手続

外国で協議離婚する場合の離婚届の提出先は、次のようになっています。

①日本人どうしの場合

日本人どうしの婚姻に関する民法741条が協議離婚にも適用されると考えられているため、「その国に駐在する日本の大使、公使又は領事」に対して届出をすることができます。

また、郵送で本籍地の市区町村長に対して届出をすることもできます。

②日本人どうしではない場合

郵送で本籍地の市区町村長に対して届出をする方法のみになります。

注意点

上記の方法で日本法上の協議離婚は成立しますが、その効力が外国で認められるかどうかについては別問題となることについては、日本で協議離婚をする場合と同様です。

4.外国で裁判離婚

以上の方法がいずれも利用できない場合には、外国で外国法にしたがった裁判等の手続で離婚を成立させるしかありません。

手続

まず外国法に従って離婚を成立させますが、その手続は国によって異なります。

その成立後、日本で離婚の届出をします(報告的届出)。その際には、離婚を認める裁判書の謄本と、それが確定したことを証する書類等が必要となります。もっとも、民事訴訟法118条の要件を満たしていない外国の判決は日本法上、効力を有しません。

注意点

外国法に従って成立した離婚については、日本法上も離婚の効力が認められるかどうかという問題が生じます。民事裁判について外国判決の効力が日本で認められるかどうかに関する一般的なルールが民事訴訟法118条に定められています。それによれば、次の4つの要件をすべて満たしていれば日本でも効力が認められることとなっています。

- ①法令または条約により外国裁判所の裁判権が認められること

- ②敗訴した被告が訴訟の開始に必要な呼出しもしくは命令の送達を受けたこと、またはこれらを受けなかったが応訴したこと

- ③判決の内容および訴訟手続が日本における公序良俗に反しないこと

- ④相互の保証があること

- ①子供の本国法が親の一方と同じであれば、その本国法による。

- ②それ以外の場合には、子供の常居所地法による。

- ① 扶養権利者の常居所地法による。

- ② ①では扶養を受けることができない場合、当事者の共通本国法による。

- ③ ②でも扶養を受けることができない場合、日本法による。

この中でとくに②と関係して、外国人の相手が外国で勝手に離婚訴訟を起こし、なんらかの方法で相手が知らないまま、あるいは十分に手続に参加して反論する機会を得られないまま離婚を成立させられてしまうケースが存在します(判決の騙取とよびます)。このような判決は、上記の②に反するので日本法上は無効です。かりにこのような判決に基づいて日本での離婚届が出されてしまっている場合、無効確認の訴えを提起してその効力を争うことができます。

離婚に伴うお金の問題(離婚給付)

離婚が成立する際、どちらかに有責性がある場合には慰謝料の問題が生じます。また、実質的な共有財産については財産分与も問題になります。これらはそれぞれ離婚とは別の法律問題ですが、離婚の効力の一部として同じ準拠法になると解されています。したがって、離婚の準拠法が日本法ならば離婚給付も日本法に従って判断されます。

離婚給付が外国法に従って判断される場合には、日本法に比べて非常に低廉な金額しか受け取れないという可能性もあります。あまりにも低廉で日本の社会通念に反するといえる場合には、公序良俗違反により通則法42条を適用して日本法を準拠法とすることができる可能性もあります。

離婚に伴う子供の問題

子供の親権・監護権についての準拠法は通則法32条により次のように定められています。

したがって、離婚についての準拠法が日本法となる場合でも、子供の親権については外国法で判断しなければならないこともありえます。

養育費の準拠法については、「扶養義務の準拠法に関する法律」が通則法に優先して適用されます。同法2条によれば、次のルールを順番に適用して定めます。

しかし、相手方が国外にいる場合には、養育費の履行確保が日本国内以上に難しい場合もあることに注意が必要です。

子供の国外への連れ去りが生じてしまった場合、ハーグ条約に基づいて国が返還を援助する制度が整えられています。

在留資格への影響

「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している方は、離婚により該当性がなくなります。

出入国管理及び難民認定法22条の4第1項7号により、正当な理由なく「その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している」と在留資格取消しの対象となります。

そして、離婚したことについては14日以内に入国管理局に届出をする必要があります(同法19条の16第3号)。

したがって、在留期間が残っているとしても、早めに「定住者」他の在留資格への切替えに向けて動く必要があるでしょう。

なお、すぐに日本人と再婚すれば問題なくなりますが、自分の本国法による待婚期間がその妨げとなる場合もあるので注意が必要です。